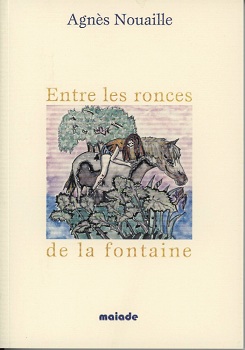

Entre les ronces de la fontaine

C'est le récit d'une enfance heureuse et sauvage dans un village niché dans les près, entre deux frères bagarreurs et complices, des mémés à foison, au milieu des poules, des pintades et des oies, en compagnie surtout de la jument Fricka qui emmène la fillette à travers champs et bois. Elle nous raconte l'histoire de l'agnelle Albertine, perdue et recueillie dans ses bras, la mort du grand chêne sacrifié, la complicité des arbres qui lui parlent en la caressant de leurs feuilles. Elle se souvient des chiens, ces braves qui, menant les troupeaux, levant le gibier, gardant les maisons, remplissaient toujours leur fonction et du pépé qui tordait la vime pour faire les paniers. Elle nous dit la chanson lumineuse de l'eau dans les près, avant de se faufiler à travers joncs jusqu'à la fontaine pour abreuver animaux et humains, laver le linge, laver la laine, tandis que les pintades, en costume pointilliste, avancent d'un pas de ballet. C'est

aussi l'histoire des vaches, ces reines incontestées, dont il n'y a pas

de mots aujourd'hui pour dire aujourd'hui l'absence. En ce temps-là,

les ronces vivaient en paix avec les femmes qui y prélevaient quelques

boutons pour soulager leur gorge. C'était hier.

|

je me souviens d’être aux côtés de ma grand-mère, épuisée par le chemin parcouru, pour mener les moutons à Javaille, une robiera qui n’existe plus. Peut-être est-ce à ce moment-là que naît mon amour intact pour ces prés pauvres parsemés de joncs que l’on torsade aux poignets et entortille aux doigts en guise de bagues propices à convoler en noces avec le vent. Précieuses pâtures sillonnées d’un ruisseau impétueux, qui abritent le bal doré des iris sauvages, la danse des libellules azurées, ces dames de l’été qui amusent les enfants. L’hiver, dans ces moladas, la neige se durcit en gelée crépitante pour céder sous les sabots aigus des chevreuils.

Les arbres de nos forêts, je partage avec eux les racines profondes qui nous plongent ensemble dans le silence. Leur disparition sans cérémonie me révolte et m’affecte au point de susciter l’incompréhension de mes semblables. Mes regrettés noisetiers, qui bordaient le chemin des Grands Prés, formaient un tunnel tendre et rassurant, les branches ployaient de part et d’autre pour s’enlacer. C’était un refuge magique et frais dont le murmure des feuilles transformait l’ombre à chaque passage.

Je

confiais mes peines au chêne tant aimé qui trônait à la pointe du

jardin. Mon grand-père trouva son ombre fâcheuse pour ses légumes. Il

se mit en tête de le couper. Mon opposition fut vaine : ici, les filles

ne mènent pas les rébellions.

Je me suis toujours réfugiée

dans la crinière des chevaux. Je me suis oubliée dans la rudesse des

crins. Parler au silence des fils entremêlés pour retrouver le sens des

jours à venir. Ce lien venait de ma grand-mère, de son enfance de

labeur. Pendant la grande guerre, son père dressait les chevaux pour

les envoyer au front, afin de fournir la plus effroyable des

boucheries. C’est peut-être pour cette raison qu’il leur voua par la

suite une affection immodérée, même si la mécanisation était en passe

de détrôner ce compagnon dont le pas sûr rythmait depuis longtemps les

travaux saisonniers.

Les vaches étaient les reines

incontestées du Châtenet. Ni les naissances ni les deuils

n’interrompaient leur existence paisible, alors que le départ de l’une

d’entre elles pour l’abattoir annonçait une journée de peine

silencieuse. Même à l’annonce du décès de son épouse, mon

arrière-grand-père Léonard répliqua : « Je vais attacher les vaches ».

Il ne pouvait les laisser vaquer dans la charriera… Les vaches

marquaient le cycle des saisons. Leurs lignées comme leurs noms étaient

connus de tous.

Ici, les ronces vivaient en paix

avec les femmes, dont chacune préservait les hommes de ses propres

épines… Elles n’étaient l’obsession de personne, du temps où les

maisons ne s’inclinaient pas encore vers la ruine. Elles ne pouvaient

s’immiscer dans l’argile des murs, ni même grimper fièrement à la cime

des arbres, sans être inquiétées par le couteau de novembre ou les

chèvres à la bouche délicate.

…

.

|

|

|